有刺鉄線でハクビシンを防げる?【効果はあるが注意点も】安全性を考慮した正しい使用法を紹介

【この記事に書かれてあること】

ハクビシン対策に有刺鉄線を検討されていますか?- 有刺鉄線の効果的な設置方法を詳しく解説

- 法的制限や安全性に関する重要な注意点

- 他の対策法との比較分析で有刺鉄線の特徴を把握

- 人や野生動物への影響と対策を考慮

- 5つの裏技で有刺鉄線の効果を最大限に引き出す方法

効果は確かにありますが、注意点も多いんです。

正しく使えば強力な味方に、間違えると大変なことに。

この記事では、有刺鉄線の効果的な設置方法から法的制限、安全性への配慮まで、すべてを徹底解説します。

さらに、有刺鉄線の効果を最大限に引き出す5つの裏技もご紹介。

これを読めば、あなたも有刺鉄線マスターに!

ハクビシンとの知恵比べ、さあ、始めましょう!

【もくじ】

有刺鉄線でハクビシン対策!効果と注意点

有刺鉄線の設置高さは「60〜90cm」がベスト!

有刺鉄線の効果的な設置高さは地上から60〜90センチメートルです。この高さなら、ハクビシンの侵入を防ぐのに十分な効果があります。

「なぜこの高さがいいの?」と思われるかもしれませんね。

実は、ハクビシンの体の大きさと動きを考えると、ぴったりなんです。

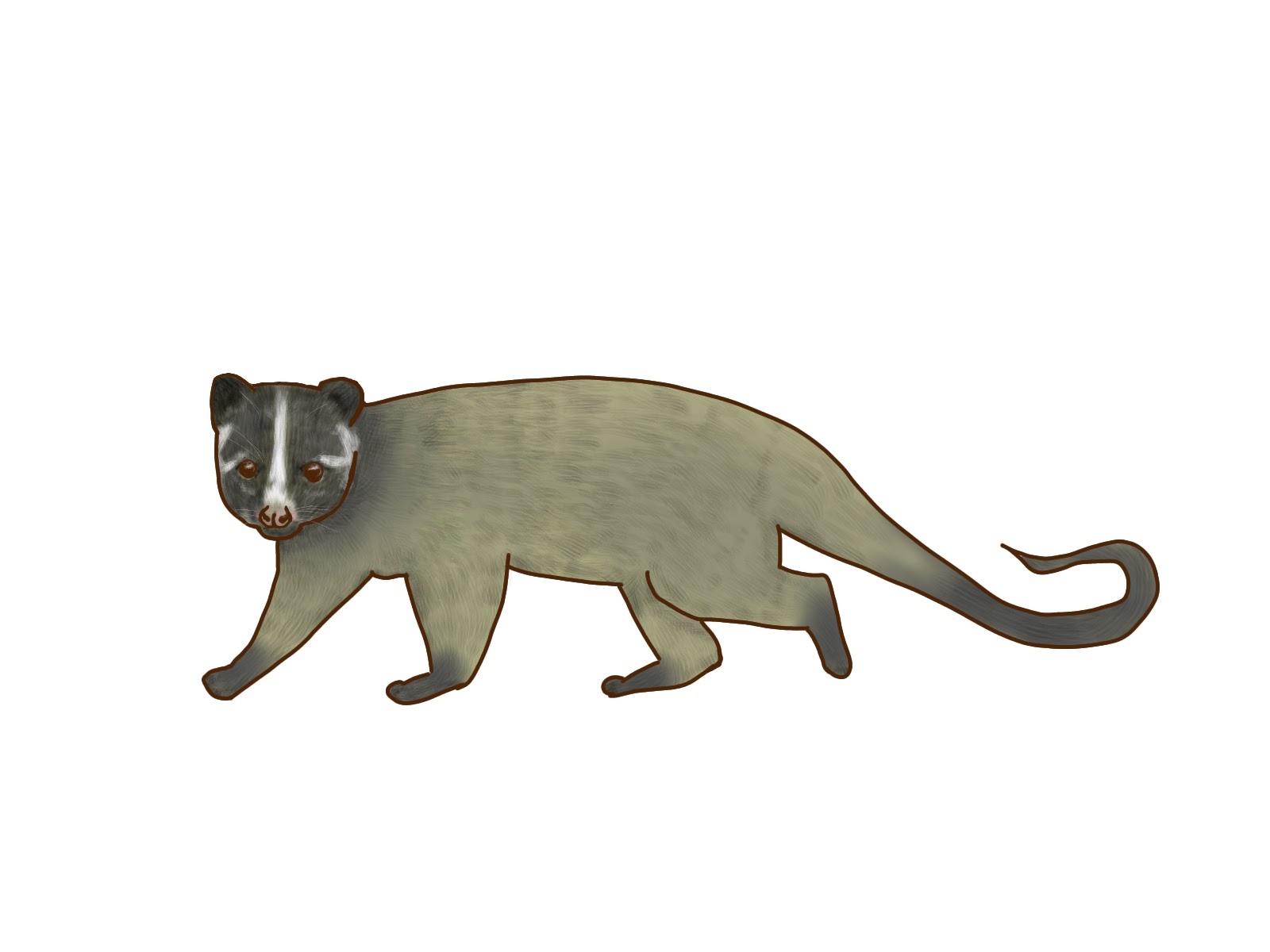

ハクビシンの体長は40〜60センチメートル。

地面すれすれだと簡単に乗り越えられちゃいますし、逆に高すぎると下をくぐり抜けられる可能性が。

そこで、ちょうど良い高さが60〜90センチメートルなんです。

具体的な設置方法を見てみましょう。

- 支柱を地面にしっかり打ち込む

- 最初の有刺鉄線を地上60センチメートルに張る

- その上に15センチメートル間隔で2〜3段張る

でも注意!

低すぎる位置に設置すると、かえって危険です。

子どもやペットがケガをする可能性があるので、最低でも60センチメートル以上の高さを保ちましょう。

「でも、うちの庭は起伏があって…」という場合は、地形に合わせて高さを調整してくださいね。

大切なのは、どの部分も60センチメートル以上をキープすることです。

有刺鉄線の設置、ちょっと難しそうに感じるかもしれません。

でも、この高さを守れば、ハクビシン対策の強い味方になってくれるはずです。

がんばって設置してみましょう!

効果的な設置間隔は「10〜15cm」!侵入防止に最適

有刺鉄線を設置する際、最も効果的な間隔は10〜15センチメートルです。この間隔なら、ハクビシンの侵入をしっかり防げます。

「え?そんな狭い間隔で大丈夫?」と思われるかもしれません。

でも、これには理由があるんです。

ハクビシンは体が柔軟で、小さな隙間をすり抜けるのが得意。

でも、10〜15センチメートルの間隔なら、体を押し込むのは難しいんです。

具体的な設置方法を見てみましょう。

- 支柱を2〜3メートル間隔で設置する

- 最初の有刺鉄線を張る

- その10〜15センチメートル上に次の有刺鉄線を張る

- これを2〜3段繰り返す

「こりゃ通れないや」とあきらめてくれるでしょう。

でも、注意点もあります。

間隔が狭すぎると、今度は小鳥や小動物が引っかかる危険性が。

15センチメートル以上開けすぎると、今度はハクビシンが通れちゃう可能性が出てきます。

「うちの庭は広いから、たくさん必要かな…」と心配な方もいるでしょう。

でも大丈夫!

必要な場所だけに集中して設置すれば、効果的な防御ができますよ。

ハクビシンの侵入経路をよく観察して、そこを重点的に守るのがコツです。

例えば、塀に近い木や、屋根に近い場所などがポイントになります。

この間隔を守って設置すれば、ハクビシンから庭や家を守る強力な味方になってくれるはずです。

ちょっと手間はかかりますが、頑張って設置してみましょう!

「2重以上」の設置がおすすめ!防御力アップの秘訣

有刺鉄線で確実にハクビシンを防ぐなら、2重以上の設置がおすすめです。これで防御力がグンとアップしますよ。

「え?1重じゃダメなの?」と思われるかもしれません。

でも、ハクビシンの賢さを甘く見てはいけません。

1重だけだと、何とか突破される可能性があるんです。

2重以上にすると、どんな効果があるのでしょうか。

- 侵入の難易度が大幅に上がる

- ハクビシンに「諦め」を与える

- 万が一1重目を突破されても2重目で止められる

1. 地上60センチメートルに1段目を設置

2. その15センチメートル上に2段目を設置

3. さらに15センチメートル上に3段目を設置

こうすれば、ハクビシンにとっては「うわっ、突破不可能!」という壁になります。

でも、注意点もあります。

多重にすればするほど、人間にとっても危険性が増します。

必要以上に多くしないよう、バランスを取ることが大切です。

「うちの庭、そんなに高く設置できないよ…」という心配もあるでしょう。

そんな時は、2重でも十分効果があります。

大切なのは、複数の障害を作ることなんです。

ハクビシンの習性を知ると、なぜ2重以上が効果的か分かります。

彼らは

- 障害物を見つける

- 突破できるか試す

- 難しければ別の場所を探す

2重以上の障害があれば、「ここは無理だな」とあきらめやすくなるんです。

2重以上の設置、ちょっと大変かもしれません。

でも、これで庭や家を守る力はグンと上がります。

ハクビシン対策、がんばって完璧にしましょう!

法的制限に要注意!設置前に「自治体確認」は必須

有刺鉄線を設置する前に、必ず自治体に確認しましょう。法的な制限があるかもしれません。

これを怠ると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

「え?有刺鉄線を付けるのに許可が必要なの?」と驚く方もいるでしょう。

でも、実は場所や高さによっては規制があるんです。

なぜ自治体確認が必要なのか、理由を見てみましょう。

- 建築基準法による制限がある場合がある

- 自治体独自の条例で規制されていることがある

- 近隣住民とのトラブル防止のため

1. 設置可能な場所(道路に面した場所は特に注意)

2. 許可される最大の高さ

3. 必要な安全対策(警告表示など)

4. 設置前の届出の要否

「面倒くさそう…」と思われるかもしれません。

でも、これをしっかりやっておくと、後々のトラブルを防げるんです。

例えば、知らずに違法な設置をしてしまうと、撤去命令が出たり、最悪の場合は罰金を科される可能性も。

「ハクビシン対策のつもりが、お金のムダになっちゃった…」なんてことにもなりかねません。

自治体によって規制は様々です。

ある地域では問題なくても、別の地域ではダメな場合もあります。

だから、必ず自分の住む地域の自治体に確認することが大切なんです。

確認方法は簡単。

市役所や町役場の建築課や環境課に電話やメールで問い合わせれば、詳しく教えてくれます。

「ハクビシン対策で有刺鉄線の設置を考えているんですが、制限はありますか?」と聞いてみましょう。

法的確認、面倒に感じるかもしれません。

でも、これをしっかりやれば安心して設置できます。

ハクビシン対策、正しく進めていきましょう!

有刺鉄線はやっちゃダメ!「無許可設置」は違法の可能性

有刺鉄線を無許可で設置するのは、絶対にやめましょう。違法になる可能性が高く、思わぬトラブルを招く恐れがあります。

「え?そんな厳しいの?」と驚く方もいるでしょう。

でも、有刺鉄線は危険性が高い設備なので、法律でしっかり規制されているんです。

無許可設置がダメな理由を見てみましょう。

- 建築基準法違反になる可能性がある

- 自治体の条例に違反する可能性がある

- 事故が起きた場合、責任を問われる

- 近隣住民とのトラブルの元になる

しかし、そうとは限りません。

例えば、道路に面した場所や一定の高さ以上では、たとえ自分の敷地内でも規制される場合があるんです。

無許可設置をしてしまうと、どんなことが起こり得るでしょうか。

1. 自治体から撤去命令が出る

2. 罰金を科される可能性がある

3. 事故が起きた場合、損害賠償を請求される

4. 近隣住民から苦情や訴訟を起こされる

「うわっ、怖い!」と思いますよね。

せっかくのハクビシン対策が台無しになるどころか、もっと大きな問題を抱え込んでしまう可能性があるんです。

では、どうすればいいのでしょうか。

必ず事前に自治体に相談しましょう。

市役所や町役場の建築課や環境課に問い合わせれば、詳しい情報を教えてくれます。

「ハクビシン対策で有刺鉄線の設置を考えているんですが、どんな手続きが必要ですか?」と聞いてみましょう。

許可が必要な場合は、しっかり手続きを踏んでから設置するのが正しい方法です。

面倒くさいと感じるかもしれません。

でも、これをしっかりやれば、安心して有刺鉄線を設置できます。

法律を守りながら、効果的なハクビシン対策を進めていきましょう!

有刺鉄線vs他の対策法!比較で分かる特徴

有刺鉄線vsネットフェンス!「耐久性」で優位に

有刺鉄線は、ネットフェンスと比べて耐久性で大きく優れています。でも、安全性には注意が必要です。

「どっちがいいの?」と迷っている方も多いでしょう。

それぞれの特徴を見てみましょう。

まず、有刺鉄線の強みは耐久性です。

金属製なので、風雨に強く、長期間使用できます。

「一度設置したら安心」という方にぴったりです。

一方、ネットフェンスは比較的柔らかい素材でできています。

そのため、ハクビシンが噛んだり引っ掻いたりすると、破れたり穴が開いたりする可能性があります。

「あれ?また修理?」なんてことになりかねません。

でも、安全性を考えると話は変わってきます。

有刺鉄線は、その名の通り鋭い刺があります。

不注意で触れると、人やペットがケガをする危険性があるんです。

「イタタタ…」なんて場面は避けたいですよね。

一方、ネットフェンスは比較的安全です。

触れても大きなケガをする心配はありません。

では、どう選べばいいのでしょうか?

ここがポイントです。

- 長期的な効果を求める場合は有刺鉄線

- 安全性を重視する場合はネットフェンス

- 子どもやペットがいる家庭はネットフェンスがおすすめ

- 人があまり近づかない場所なら有刺鉄線も検討可能

自分の状況をよく考えて、賢く選びましょう。

どちらを選んでも、ハクビシン対策の強い味方になってくれるはずです。

有刺鉄線vs電気柵!「初期費用」は有刺鉄線が安価

有刺鉄線は電気柵と比べて、初期費用が安いのが大きな魅力です。でも、長期的に見るとちょっと話が変わってきます。

「えっ、そうなの?」と思った方も多いでしょう。

それぞれの特徴を詳しく見てみましょう。

まず、初期費用を比べると、有刺鉄線の方が断然お得です。

材料費が安く、設置も比較的簡単。

「予算が限られてる…」という方には、うれしいポイントですね。

一方、電気柵は初期費用が高めです。

本体や電源装置など、必要な機材が多いんです。

「うわっ、高っ!」なんて驚く方も多いかも。

でも、長期的に見ると話は変わってきます。

有刺鉄線は錆びたり曲がったりするので、定期的な点検や交換が必要。

「あれ?またお金かかるの?」なんて場面も。

対して電気柵は、電気代はかかりますが、機器自体の寿命は長め。

長期的に見ると、意外とコストが抑えられるんです。

では、どう選べばいいのでしょうか?

ここがポイントです。

- すぐに対策したい、予算が限られている → 有刺鉄線

- 長期的な視点で考えている → 電気柵

- 頻繁なメンテナンスが難しい → 電気柵

- 電気代の上昇が気になる → 有刺鉄線

- より確実な効果を求める → 電気柵

「うーん、悩ましい…」と感じるかもしれませんが、よく考えて選びましょう。

どちらを選んでも、ハクビシン対策の強い味方になってくれるはずです。

賢い選択で、効果的な対策を!

有刺鉄線vs忌避剤!「効果の持続性」は圧倒的

有刺鉄線は忌避剤と比べて、効果の持続性が圧倒的に高いです。でも、使い方や環境への影響は大きく異なります。

「えっ、そんなに違うの?」と驚く方も多いでしょう。

それぞれの特徴を詳しく見てみましょう。

まず、有刺鉄線の大きな強みは持続性です。

一度設置すれば、長期間効果が続きます。

「設置したらずっと安心」という点が魅力的ですね。

一方、忌避剤は定期的な散布が必要です。

雨で流れたり、時間が経つと効果が薄れたりするんです。

「あれ?もうなくなっちゃった?」なんてことも。

でも、使い方の手軽さでは忌避剤に分があります。

散布するだけなので、誰でも簡単に使えます。

有刺鉄線の設置は、ちょっと手間がかかりますからね。

環境への影響も考えてみましょう。

有刺鉄線は物理的な障害物なので、ハクビシン以外の動物にも影響があります。

忌避剤は特定の匂いを嫌うハクビシンを狙い撃ちできる場合もあります。

では、どう選べばいいのでしょうか?

ここがポイントです。

- 長期的な効果を求める → 有刺鉄線

- 手軽に始めたい → 忌避剤

- 広範囲に対策したい → 有刺鉄線

- 特定の場所だけ守りたい → 忌避剤

- 他の動物への影響を最小限に → 忌避剤

でも、自分の状況や優先したいポイントをよく考えれば、答えは見えてくるはずです。

どちらを選んでも、それぞれの特徴を活かした使い方をすれば、効果的なハクビシン対策になります。

賢く選んで、イヤなハクビシンとはおさらばしましょう!

人への危険性に要注意!「ケガのリスク」は高め

有刺鉄線は効果的なハクビシン対策ですが、人へのケガのリスクが高いのが大きな欠点です。使用する際は十分な注意が必要です。

「え?そんなに危ないの?」と思う方もいるでしょう。

でも、実はかなり気をつけないといけないんです。

有刺鉄線の危険性、具体的に見てみましょう。

- 鋭い刺による切り傷や刺し傷

- 錆びた鉄線による感染リスク

- 目や顔への傷害の可能性

- 服が引っかかって転倒する危険性

「うちの孫が遊びに来るんだけど…」なんて心配になりますよね。

でも、だからといって諦める必要はありません。

安全に使うためのポイントがあるんです。

- 設置場所の慎重な選択:人が頻繁に通る場所は避ける

- 警告表示の設置:「危険」「触らないで」などの看板を付ける

- カバーの使用:刺の部分にカバーを付けて直接触れないようにする

- 定期的な点検:破損や錆びがないか確認する

- 周囲への説明:家族や近所の人に設置したことを伝える

これらの対策をしっかり行えば、リスクをぐっと下げることができます。

それでも、完全に安全とは言えません。

使用を決める前に、もう一度よく考えてみましょう。

「本当にこれが最適な方法かな?」と。

代替案として、ネットフェンスや電気柵など、より安全な方法も検討してみるのがいいかもしれません。

ハクビシン対策は大切ですが、人の安全はもっと大切です。

賢く、安全に対策を進めていきましょう!

野鳥への影響も!「マーカー設置」で事故防止を

有刺鉄線はハクビシン対策として効果的ですが、野鳥にとっては危険な存在になりかねません。マーカーの設置で、この問題をかなり改善できます。

「えっ、鳥さんたちが危ないの?」と驚く方も多いでしょう。

実は、有刺鉄線は野鳥にとって思わぬ危険なんです。

どんな問題があるのか、具体的に見てみましょう。

- 飛行中の鳥が気づかずに衝突する

- 細い脚や翼が絡まってしまう

- 止まろうとして刺に引っかかる

でも、大丈夫。

簡単な対策で、この問題をかなり減らせるんです。

その対策が「マーカーの設置」です。

マーカーって何?

と思うかもしれません。

有刺鉄線に付ける目印のことです。

これを付けることで、鳥たちに「ここに何かあるよ」と教えてあげられるんです。

具体的なマーカーの例を見てみましょう。

- カラフルなプラスチック板

- 反射テープ

- 古いCDを吊るす

- 風で動く軽い布切れ

- 鈴やベル

これらを30センチから50センチおきに取り付けるのがおすすめです。

マーカーを付けると、こんないいことがあります。

- 野鳥の事故防止:鳥たちが有刺鉄線を避けられる

- 景観の改善:殺風景な有刺鉄線が少しオシャレに

- ハクビシンへの追加効果:動くマーカーで威嚇効果アップ

ただし、注意点もあります。

マーカーが風で飛ばされないよう、しっかり固定することが大切です。

また、定期的に点検して、破損したら交換しましょう。

有刺鉄線の使用を決めたなら、ぜひマーカー設置も検討してみてください。

ハクビシン対策と野鳥保護、両方を叶える素敵なアイデアです。

みんなが幸せになれる対策、素敵じゃないですか?

有刺鉄線で安全・効果的なハクビシン対策!5つの裏技

音と光の「ダブル威嚇」!ペットボトルで簡易装置

ペットボトルを使った簡易装置で、音と光の二重の威嚇効果が得られます。これは有刺鉄線の効果をさらに高める素晴らしい裏技です。

「えっ、ペットボトル?そんなので本当に効果あるの?」と思われるかもしれません。

でも、これがびっくりするほど効果的なんです。

まず、ペットボトルの中に小石や硬貨を入れます。

これを有刺鉄線に取り付けると、風で揺れるたびに「カラカラ」という音が鳴ります。

ハクビシンは慣れない音に敏感なので、この音だけでもかなり警戒します。

さらに、ペットボトルの表面に反射テープを貼り付けます。

月明かりや街灯の光を反射して、キラキラと光るんです。

突然の光の動きに、ハクビシンはビックリ!

この音と光のダブル効果で、ハクビシンは「ここは危険だ!」と感じて近づかなくなります。

具体的な作り方を見てみましょう。

- 空のペットボトルを用意する

- ボトルの中に小石や硬貨を5〜10個入れる

- ボトルの表面に反射テープを貼る

- ボトルの口を紐で縛る

- 紐を使って有刺鉄線に取り付ける

材料も身近なもので済むので、コストもかかりません。

ただし、注意点もあります。

強風の日には音がうるさくなる可能性があるので、近所の方への配慮も忘れずに。

また、定期的にボトルの状態をチェックして、破損したら交換しましょう。

この裏技、ちょっと変わっていますが、意外と効果的なんです。

ハクビシン対策に悩んでいる方、ぜひ試してみてください!

簡単で楽しい工作になりますよ。

滑り止め効果抜群!支柱に「滑りやすい素材」を巻く

有刺鉄線の支柱に滑りやすい素材を巻くことで、ハクビシンのよじ登りを防止できます。これは意外と知られていない、でも効果抜群の裏技なんです。

「えっ、滑りやすくするの?逆じゃない?」と思った方もいるかもしれません。

でも、これがハクビシン対策には実はピッタリなんです。

ハクビシンは器用に物を登る能力があります。

有刺鉄線を設置しても、支柱をよじ登って侵入してしまうことがあるんです。

そこで登れないようにする作戦、というわけ。

具体的にどんな素材を使うのか、見てみましょう。

- ステンレス板:つるつるして登りにくい

- プラスチックシート:安価で手に入りやすい

- テフロン加工された素材:極めて滑りやすい

- ツルツルした塗料:既存の支柱に塗るだけ

「へぇ、こんな簡単なことでいいの?」と思うかもしれません。

でも、これがハクビシンには大きな障害になるんです。

実際の設置方法を見てみましょう。

- 支柱の周りの土や草を取り除く

- 支柱の表面をきれいに拭く

- 選んだ素材を適切なサイズに切る

- 接着剤や金具を使って素材を支柱に固定

- 上端をシーリング材でしっかり密閉

でも、一度しっかり設置すれば、長期間効果が続くんです。

ただし、注意点もあります。

雨や風で素材が劣化することがあるので、定期的な点検と交換が必要です。

また、美観を損ねる可能性もあるので、設置場所には気を付けましょう。

この裏技、ちょっと変わっていますが、効果は抜群です。

「よし、これで完璧!」なんて気分になれるかも。

ハクビシン対策に悩んでいる方、ぜひ試してみてください!

香りで撃退!「ハッカ油スプレー」で有刺鉄線を強化

有刺鉄線にハッカ油スプレーを吹きかけることで、ハクビシンを効果的に寄せ付けません。これは簡単だけど強力な裏技なんです。

「えっ、ハッカ油?あのスースーするやつ?」と思った方も多いでしょう。

実は、ハクビシンはこの香りが大の苦手なんです。

ハクビシンは嗅覚が発達していて、強い香りを嫌います。

ハッカ油の清涼感のある強い香りは、彼らにとってはとても不快なんです。

「うわっ、この臭い!」って感じでしょうか。

具体的な使い方を見てみましょう。

- ハッカ油を水で20倍に薄める

- 薄めたハッカ油を霧吹きに入れる

- 有刺鉄線全体にムラなく吹きかける

- 特に侵入されやすい箇所は念入りに

- 1週間ごとに再度吹きかける

でも、これが意外と効果的なんです。

ハッカ油スプレーの利点はたくさんあります。

- 即効性がある:吹きかけたらすぐに効果発揮

- 安全:人やペットに害がない

- 持続性がある:効果は1週間ほど続く

- 安価:材料費が安く済む

- 簡単:誰でも手軽に実践できる

ただし、注意点もあります。

雨が降ると効果が薄れるので、天気予報をチェックして適切なタイミングで吹きかけましょう。

また、強い香りが苦手な方は、作業時にマスクを着用するのがおすすめです。

この裏技、簡単だけど効果は抜群。

「よーし、これでハクビシンともおさらばだ!」なんて気分になれるかも。

ハクビシン対策に悩んでいる方、ぜひ試してみてください。

爽やかな香りと共に、ハクビシンフリーな生活が待っていますよ!

光の反射で混乱させる!「古CD」活用法

古くなったCDを有刺鉄線に吊るすことで、光の反射でハクビシンを混乱させる効果があります。これは、捨てるはずだったものが大活躍する、エコでユニークな裏技なんです。

「えっ、CDで?そんなので本当に効果あるの?」と思われるかもしれません。

でも、これが意外と効果的なんです。

CDの表面は非常に反射率が高いんです。

月明かりや街灯の光を反射して、キラキラと光ります。

この突然の光の動きに、ハクビシンは「うわっ、なんだこれ!」と驚いて近づかなくなるんです。

具体的な設置方法を見てみましょう。

- 古CDを用意する(傷があっても大丈夫)

- CDの中心に小さな穴を開ける

- 耐候性のある紐を穴に通す

- 紐を結んでループを作る

- 有刺鉄線に30〜50センチ間隔で吊るす

でも、この簡単な方法がハクビシンには大きな脅威になるんです。

CDを使う利点はたくさんあります。

- コスト0円:捨てるはずのものを再利用

- 設置が簡単:特別な道具も技術も不要

- 環境にやさしい:ゴミを減らせる

- 効果が持続的:風で揺れ続ける限り効果あり

- 見た目も楽しい:キラキラして庭が明るくなる

ただし、注意点もあります。

強風の日にはカタカタと音がする可能性があるので、近所への配慮も忘れずに。

また、CDの端が鋭いことがあるので、取り扱いには気をつけましょう。

この裏技、ちょっと変わっていますが、効果は抜群。

「よーし、古いCD、捨てないで正解だった!」なんて気分になれるかも。

ハクビシン対策に悩んでいる方、ぜひ試してみてください。

キラキラと輝く庭で、ハクビシンフリーな生活を楽しみましょう!

振動センサーで警報!「早期発見」システムの構築

振動センサーを有刺鉄線に取り付けることで、ハクビシンの接近を早期に発見できるシステムを構築できます。これは、テクノロジーを活用した現代的な裏技なんです。

「えっ、そんな難しそうなこと、素人にできるの?」と思われるかもしれません。

でも、心配ご無用。

最近は家庭用の簡単な振動センサーが手に入るんです。

このシステムの仕組みは簡単です。

ハクビシンが有刺鉄線に触れると、その振動をセンサーが感知。

すぐにアラームが鳴ったり、スマートフォンに通知が来たりするんです。

「おっと、お客さんだ!」って感じでしょうか。

具体的な設置方法を見てみましょう。

- 家庭用の振動センサーを購入する

- センサーを有刺鉄線の支柱に取り付ける

- センサーとアラーム機器を接続する

- 必要に応じてスマートフォンと連携させる

- テスト作動させて正しく動くか確認する

専門知識がなくても、説明書を読みながら設置できるんです。

この早期発見システムの利点はたくさんあります。

- 24時間監視:寝ている間も見張ってくれる

- 即時対応可能:侵入の瞬間に気づける

- 記録機能:いつ接近があったか分かる

- 省エネ:必要な時だけ作動するので電気代節約

- 拡張性:カメラと連携させることも可能

ただし、注意点もあります。

誤作動を防ぐため、センサーの感度調整が重要です。

また、プライバシーの観点から、カメラを使う場合は近隣への配慮も忘れずに。

この裏技、ちょっとハイテクですが、効果は抜群。

「よーし、これで安心して眠れる!」なんて気分になれるかも。

ハクビシン対策に悩んでいる方、ぜひ試してみてください。

テクノロジーの力で、ハクビシンとの知恵比べに勝利しましょう!